このサイトでは、近視について様々なテーマを取り上げてきましたが、今回のテーマは「近視研究の最前線」です。

オルソケラトロジー治療を始める方は、ほとんどの方が近視であり(一部、遠視治療のオルソケラトロジーもあります)、裸眼で生活できるメリットに加え、近視の進行抑制効果を期待して治療を始める方も多いと思います。

近視の進行抑制については、過去に当サイトでもご紹介していますので、併せてご覧ください。

今回は、「近視研究の最前線」とテーマを掲げ、最新の近視研究情報をお届けします。

近視とはなにか

本題に入る前に、近視とは何かをおさらいしていきましょう。

近視を正しく理解するためには、屈折異常について正しく理解しておく必要があります。

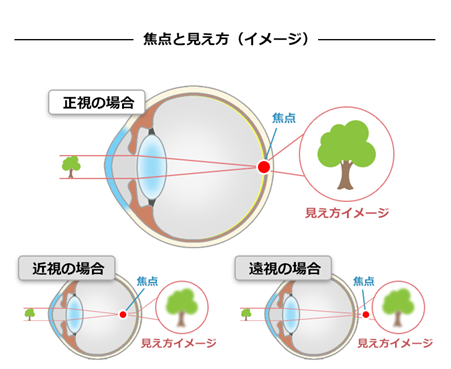

まずは、下のイラストをご覧ください。

屈折異常がゼロの状態を正視といいます。

無限遠(遠方)から入った光が、ピント調節することなく、フィルムに相当する網膜に焦点を結びます。

「ピント調節することなく」というのが条件で、軽度の遠視眼ではピント調節機能を用いて焦点を網膜に合わすことができるため、厳密に屈折異常がゼロの正視の方はごく稀といえます。

正視の眼は、遠方を見る時は無調節、近方を見る時はピント調節機能を用いて見ることができるので、若い頃は眼鏡なしで生活可能です。

ただし、およそ40歳以降に老眼(ピント調節力の低下)が出てくると、近くのものを見る時に老眼鏡が必要になります。

無限遠(遠方)から入った光が、無調節状態で網膜前方に焦点を結ぶ眼を近視といいます。

原因は大きく分けて2つあります。

1つ目は、眼球自体が成長しすぎる(大きくなりすぎる)ことによる軸性近視です。

眼の表面の角膜やレンズに相当する水晶体の光を曲げる力は正常でも、眼の長さが長いことで、網膜より前方で焦点が合ってしまいます。

2つ目は、角膜や水晶体の光を曲げる力が強すぎることによる屈折性近視です。

眼球の大きさは正常でも、角膜や水晶体が強く光を曲げすぎることで、網膜より前方で焦点が合ってしまいます。

厳密には、レンズに相当する水晶体は、ピント調節をする際にレンズを膨らましたり、縮ませたりして、光を曲げる力を調節しています。

カメラで例えると、オートフォーカス機能のようなものです。

近くを見る時は、水晶体のピント調節機能を駆使してものを見ていますが、この時間が長い場合や、悪い姿勢で見続けたりすると、水晶体が過度の緊張を起こしてしまい、遠くを見えている時にも水晶体が緊張(調節)したままになることがあります。

この状態を偽近視(仮性近視)といいます。

偽近視(仮性近視)は、偽物の近視ですので、水晶体の過緊張を解いてあげることで解消します。

具体的には、ゲームや読書など近くのものを見る際は、適度に休憩し、遠くを見て目を休ませることや、姿勢を正すこと、目薬が著効するケースもあります。

偽近視(仮性近視)は、近視の初期段階といわれており、この段階でしっかり対策をとることが重要です。

近視の眼は、遠方を鮮明に見るためには眼鏡やコンタクトレンズ、近方については、それぞれ近視の度数によって焦点の合う距離が変わってきます。

具体的には-1.00Dの近視の方は、1mくらいの距離を無調節で見ることでき、それより近い距離はピント調節を行うことで見ることが可能です。

-3.00Dの近視の方は、約30cmの距離を無調節で見ることができ、それより近い距離はピント調節を行うことで見ることができます。

近視の眼は、もともと近くの距離にピントが合った眼ですので、老眼を自覚しにくくなります。

無限遠(遠方)から入った光が、無調節状態で網膜後方に焦点を結ぶ眼を遠視といいます。

近視と同じく、原因は大きく分けて2つあります。

1つ目は、眼球自体が標準より小さいために生じる軸性遠視です。

角膜や水晶体の光を曲げる力は正常でも、眼球が小さいことにより、網膜より後方で焦点が合ってしまいます。

2つ目は、角膜や水晶体の光を曲げる力が弱すぎることによる屈折性遠視です。

眼球の大きさは正常でも、角膜や水晶体の光を曲げる力が弱いことで、網膜より後方で焦点が合ってしまいます。

正視のところでお話したように、水晶体にはピント調節機能があるため、多少の遠視であれば自身のピント調節力を駆使して、網膜上に焦点を持ってくることが可能です。

このように、実際には遠視があるにも関わらず、ピント調節力にて代償されている遠視を潜伏遠視といいます。

遠視の眼は、軽度のものは自身のピント調節力にて補うことができるため、眼鏡なしで生活することが可能です。

しかし、もともと遠方を見る時もピント調節を行ってものを見ているため、近方を見る時に必要とするピント調節量は大きく、老眼の自覚は早くなります。

加齢に伴い、ピント調節力が衰えるため、遠方の視力も低下する傾向が強く、眼鏡が必要になっていきます。

「若い頃は眼鏡なしで生活できていたのに…」というフレーズは、遠視の方が良く話されます。

近視になると、なにが問題なのか

近視の眼についてご理解頂いたところで、本題へ入っていきます。

近視について巷では、「近視になっても眼鏡をかけたら良く見えるし、問題ないのでは?」や「身の回りは裸眼で良く見えるので困らないわ」なんて声を耳にします。

事実、視力がきちんと成長している近視眼であれば、眼鏡を装用すれば(1.5)程度の視力は出ますし、老眼を自覚しにくいという点では、少々近視があった方がメリットとなる部分もあるでしょう。

しかし、眼球が大きくなりすぎた強度近視眼になると、裸眼視力の大幅な低下のみならず、網膜剥離、緑内障、白内障、網膜変性などの眼疾患のリスクが高まります。

よって、眼の成長期にあたる小児期にしっかり対策を行う必要性があるのです。

※このサイトで何度も取り上げているように、この近視進行抑制にオルソケラトロジーが有効とされています。

近視が進みやすいタイミングは?

これまで、日本人を対象とした近視進行に関する研究は数少なく、詳細なデータはありませんでしたが、横浜市立大学の研究チームが日本人における小児期から高齢に至るまでの屈折値の経時的変化を明らかにしました。

この研究では、神奈川県在住の大規模な日本人集団を対象に、屈折値の5年間の経時的変化を縦断的に調査したようです。

要するに、ある年齢からの眼の度数の変化を5年間調査し、どれくらい近視や遠視の度数に変化が出たのか、データとして見ることが可能です。

研究結果によると、「男女ともに、5歳以降に近視化が急速に進行し、6歳以降の屈折値の5年変化が-2.0Dを超え、8歳からの5年間の変化量が最大であった。」としています。

要するに、「5歳以降に近視が急速に進行し、6歳からの5年間で-2.0Dを超える近視化が認められ、8歳からの5年間で近視が最も進行していた」ことになります。

また、「近視化を伴う5年間の変化は、8歳をピークとして徐々に減少したが、11歳まで-2.0Dを、14歳まで-1.0Dを超える屈折値の5年間変化が男女ともに観察された。」と続けています。(1)

この研究により、特に5歳前後から近視進行抑制対策が重要であることを示唆しており、小児期にどのような対策を行うかが重要になってきます。

8歳以降、近視進行がピークになることから、オルソケラトロジー治療は可能な限り早期に始めた方が良いと考えられます。

オルソケラトロジー治療の開始時期の目安になるのではないでしょうか。

この研究では、屈折値の変化量を男女間で比較もしています。

小学生年代の近視進行は、男子よりも女子の方が大きい傾向にあったようです。

これらの要因について研究グループは、「小学生年代では一般的に、近視の危険因子とされる読書や宿題などの近業に費やす時間は女子の方が多いのに対し、近視の予防因子とされる屋外活動の時間は男子の方が多くとる傾向にあることから、小学生年代の男女間の生活スタイルの違いが近視進行の性差の要因の1つと考えられる。」としています。(1)

当サイトでも、過去に近視進行抑制法について記事を書いていますが、屋外活動は近視進行抑制効果があるとされています。

単純に遠くを見る時間を確保できるだけでなく、太陽光に浴びることも近視進行抑制に効果があると研究されています。

太陽光に含まれるバイオレットライトにより、近視進行抑制効果が得られることが実証されています。

近視が進行しやすいタイミングが明らかになったことで、今後の近視進行抑制対策にレファレンスされることでしょう。

ちなみに、近視の進行が止まるタイミングについては、「男性では27歳で、女性では26歳で近視化方向の屈折値の5年間変化の大きさが眼鏡補正の最小値と考えられる-0.25Dを下回った」としています。(1)

要するに、眼鏡処方や矯正視力検査では、0.25D単位でレンズ交換を行いますが、上記の年齢では0.25Dより小さい変化となったため、近視の進行はほぼ止まっていると考えることができます。

20歳を超えても、近視の進行は緩やかに進むとのことで、油断は禁物ですね。

まとめ

過度に眼球が大きくなった強度近視眼は、裸眼視力低下のみならず、種々の眼疾患リスクを高めるため危険です。

予防には、眼球の成長時期にあたる小児期に対策をとることが重要です。

近視進行抑制効果が提唱されているオルソケラトロジーの治療開始時期の参考にされてみはいかがでしょうか。

(1)Masaki Takeuchi,Akira Meguro,Masao Yoshida,Takahiro Yamane,Keisuke Yatsu,Eiichi Okada,Nobuhisa Mizuki:Longitudinal analysis of 5-year refractive changes in a large Japanese population.Scientific Reports